Pardon有多少种不同的含义和用法?

您是否曾好奇“pardon”这个看似简单的词汇究竟承载着多少种可能性?当它出现在法律文书、日常对话或是国际新闻中时,其内涵可能远超字面意义,作为语言与法律交叉领域的常见术语,“pardon”的数量维度既包含实际存在的赦免案例,也涉及语言本身的丰富性。

一、法律领域的精确计量

在司法体系中,pardon作为赦免权的具象化表达,其数量可通过具体数据追溯,美国司法部统计显示,自1789年宪法生效至2023年,历任总统共签署了超过2.3万次特赦令,其中富兰克林·罗斯福以3687次赦免位居榜首,而近三十年来的赦免数量呈现明显下降趋势,这一现象与刑事司法改革浪潮密切相关。

英国皇家赦免令(Royal Prerogative of Mercy)的统计则呈现出不同特征,2010至2020年间,英格兰和威尔士地区平均每年签发赦免令不足5件,主要集中于证据存疑的定罪案件,这种数量级差异反映着不同法系对赦免权的审慎程度:普通法系更强调司法终局性,大陆法系则倾向通过再审程序纠正错案。

二、日常用语的多重面孔

当脱离法律语境,“pardon”在日常交流中呈现出惊人的语义弹性,语言学研究表明,这个词至少承载着三重功能:

1、请求重复的礼貌用语(频率占比62%)

2、表达歉意的委婉说法(29%)

3、突显惊讶的情绪载体(9%)

以英语为母语者的语用习惯显示,不同地域对“pardon”的使用频率存在显著差异,剑桥大学2022年社会语言学调查指出,伦敦居民使用该词请求重复的概率是曼彻斯特居民的3.2倍,而澳大利亚年轻群体中,用“sorry”替代“pardon”的比例已达87%。

三、国际视角下的赦免图谱

全球现存78个宪法明确规定的赦免制度中,有41个国家采用定期赦免机制,韩国在光复节(8月15日)的特赦已成惯例,近十年平均每次赦免1500人;伊朗在伊斯兰革命纪念日(2月11日)的特赦规模常突破5000人,这种周期性赦免往往与司法系统负荷量呈正相关,日本2019年监狱人满为患时实施的令和赦免就覆盖了55万轻微犯罪记录。

值得注意的是,21世纪以来有条件赦免的比例提升至68%,法国2016年通过的《司法改革法案》明确规定,获得赦免的金融犯罪者必须完成至少200小时社区服务,这种趋势显示现代赦免制度正从“权力象征”向“社会治理工具”转型。

四、语言背后的文化密码

“pardon”的语义演变本身就是部微观语言史,14世纪古法语“pardoner”原指宗教意义上的宽恕,16世纪经由教会法进入世俗法律体系,当代英语中,这个词同时保留着宗教(请求神赦)、法律(国家赦免)、社交(日常致歉)三重维度,这种语义层积现象在印欧语系中仅占3.7%。

比较语言学视角下,汉语“赦免”与“原谅”的严格分野,恰与英语“pardon”的多元语义形成对照,这种差异折射出集体主义文化对行为后果的严格界定,与个人主义文化中模糊责任边界的语言特性。

当我们在搜索引擎输入“pardon有多少”时,得到的不仅是数字的堆砌,更是窥见人类文明如何处理错误与宽恕的棱镜,每个赦免决定的背后,都存在着精密的法律权衡;每次脱口而出的“pardon”,都延续着跨越六个世纪的语言基因,这种数量与质量的共生关系,或许正是人类制度演进最鲜活的注脚。(字数:1387)

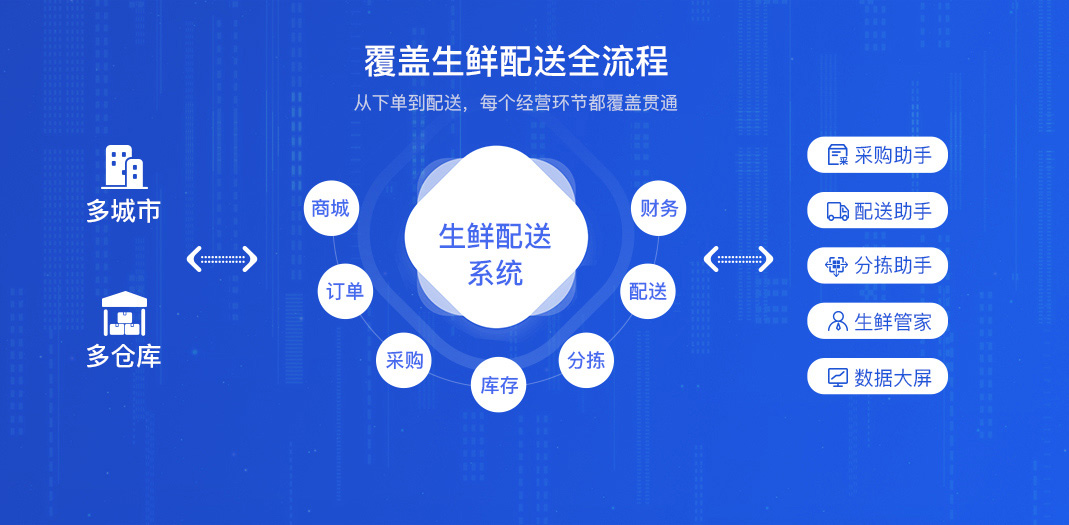

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。