你对中国英语的了解有多少?

中国英语,一个看似矛盾的词汇组合,却在全球化浪潮中悄然生长,它既不是传统意义上的“中式英语”,也不同于新加坡式英语或印度式英语的成熟变体,而是在中国独特的社会土壤中形成的语言现象,当你在北京胡同听到年轻人用“add oil”互相打气,在深圳科技园听见工程师讨论“996 work schedule”,这种跨越文化界限的表达方式,正构建着新的沟通可能。

从通商口岸到数字时代的演变轨迹

十九世纪广州十三行的“pidgin English”(洋泾浜英语),用“chin-chin”表示请安,用“chop-chop”催促快些,这些生造的短语承载着最早的国际贸易需求,改革开放后,“Good good study, day day up”这类直译表达开始在大街小巷流行,折射出全民英语学习热潮中的摸索阶段。

移动互联网时代催生了更复杂的语言融合,B站弹幕里飘过的“xswl”(笑死我了)与英文缩写“LOL”共存,短视频平台上的“带货直播”演化出“livestreaming sales”的新说法,教育部2022年语言生活报告显示,约67%的网络流行语存在中英文混合现象,这种语言杂交正在重塑当代青年的表达基因。

解码中国英语的三大特征密码

语法重构打破传统框架:“You can you up”的霸气句式,将汉语的意合特征注入英语结构,这种看似“错误”的表达,实则遵循着“主题-评论”的汉语句法逻辑,在特定语境中反而能精准传递情绪。

词汇创新创造独特语义:当“人山人海”被直译为“people mountain people sea”,字面荒诞下隐藏着意象迁移的智慧,这类表达往往先在外网引发讨论,再经海外媒体反向传播,形成独特的文化涟漪效应。

语音改造重塑发音体系:北方人将“think”发成“sink”,广东地区保留着“lift”的英式发音,这些语音特征逐渐沉淀为地域性标识,语音识别技术的进步反而放大了这种多样性,智能设备需要适应带口音的英语指令已成常态。

文化碰撞中的价值重构

上海外国语大学2023年社会语言学调查显示,一线城市中英混用人群较五年前增长210%,这种现象折射出的不仅是语言习惯改变,更是思维模式的转型,年轻父母用“baby”代替“宝宝”,用“honey”称呼伴侣,这种语言选择暗含着对西方育儿理念和生活方式的认同。

跨国企业的本地化策略助推这种演变,某快餐品牌推出的“chizza”(炸鸡披萨)产品名称,某车企“Geely”品牌从“吉利”到全球商标的转变,都展现着商业领域对混合语言的主动运用,语言经济学家指出,这种创新每年为中国企业节省约15%的国际营销成本。

走向世界的双向适应

牛津英语词典近年收录的“add oil”“no can do”等词条,标志着国际社会对中国英语的逐步认可,语言学家David Crystal指出,这种现象类似于十九世纪美国英语的独立进程,是文化实力提升的自然产物。

教育领域正在发生微妙转变,北京部分国际学校开始允许学生在学术写作中有限度使用中国英语表达,前提是能提供语境说明,这种转变挑战着传统英语教学的“纯正性”追求,却更贴近真实的跨文化交际需求。

站在上海外滩观察往来人群,白领用“WeChat out”代替“注销微信”,外卖小哥说着“Your order has been arrived”通知取餐,这些流动的语言碎片,正在编织新的沟通网络,语言从不是静态的标本,而是活着的生态系统,当中国英语打破“正确与否”的二元判断,我们或许正在见证一个新型国际语种的萌芽——它不追求取代传统英语,而是在碰撞中开辟第三条道路,让文化对话拥有更丰富的可能性。

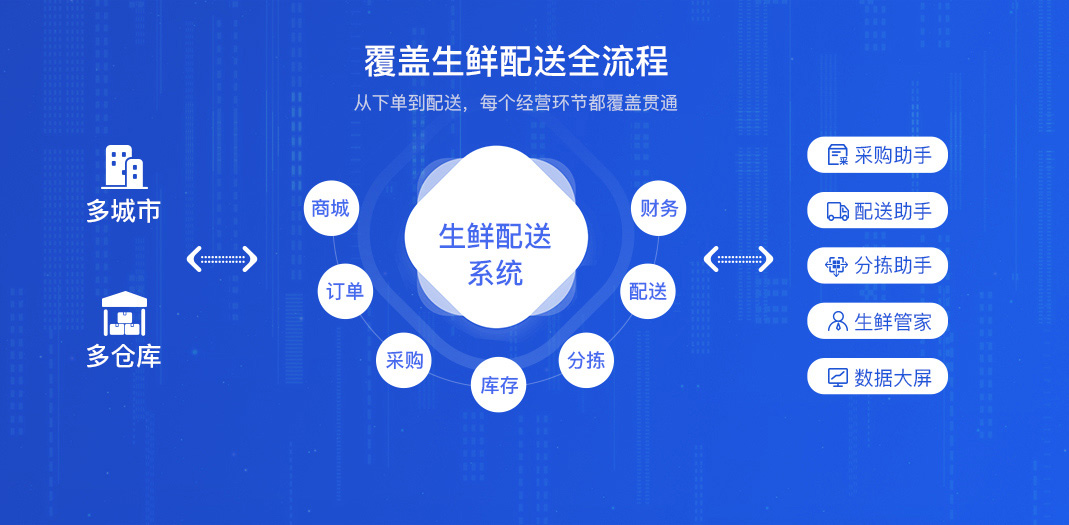

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。