研发费用投入多少最为合适?

研发费用是企业创新能力的核心指标之一,但“投入多少合适”这个问题,困扰着大量企业管理者,过度投入可能吞噬现金流,保守策略又可能让企业在技术竞争中掉队,如何在两者间找到平衡点,成为影响企业可持续发展的关键。

一、研发投入并非固定公式,需动态匹配企业战略

根据国家统计局2023年数据显示,中国规模以上工业企业平均研发强度为2.4%,但细分领域差异显著:半导体行业研发投入占比普遍超过15%,而传统制造业往往不足1%,这印证了行业特性对研发预算的根本影响。

以医疗器械行业为例,迈瑞医疗近三年研发费用占营收比例稳定在10%左右,既保证每年推出3-5款创新产品,又维持了25%以上的毛利率,这种精准把控来源于对行业技术迭代周期的深度研判——既要覆盖2-3年的中期研发项目,又不盲目追逐超前技术。

企业所处发展阶段同样关键,初创科技公司通常将30%-50%收入投入研发,通过技术壁垒建立市场护城河;而成熟企业更注重投入产出比,像华为2022年研发投入占收入比22.4%,但通过专利组合运营实现技术变现。

二、四个维度构建科学评估体系

1、技术生命周期监测

在人工智能领域,算法模型的平均迭代周期已缩短至9个月,企业需要建立技术过时预警机制,某自动驾驶公司通过设置“技术折旧率”指标,动态调整预算分配,确保70%经费用于未来3年量产技术研发。

2、投入产出比动态模型

宁德时代建立的“研发投入转化指数”值得借鉴,该指标综合考量专利数量、产品毛利率提升、客户定制需求满足率等要素,当指数低于1.2时自动触发预算审查,避免无效投入。

3、现金流安全边界测算

2021年某新能源车企将研发支出激进提升至营收的45%,导致经营活动现金流连续三个季度为负,专业财务顾问建议,研发支出不应超过经营性现金流的60%,且需保留6个月运营资金储备。

4、政策红利捕获能力

2023年制造业企业研发费用加计扣除比例提升至100%,苏州某精密仪器制造商通过税务筹划,将实际研发成本降低18%,但调查显示仍有37%企业未充分运用政策工具。

三、警惕三类认知陷阱

陷阱一:简单对标行业均值

教育科技行业平均研发强度为12%,但细分赛道差异巨大,K12学科产品因需应对频繁政策调整,研发成本比职业培训产品高出40%,盲目跟随行业基准可能导致资源错配。

陷阱二:忽视隐性研发成本

某生物制药企业将预算全部集中于实验室阶段,却低估了临床试验的数据合规成本,最终导致整体研发支出超预期200%,完整的研发成本核算应包含知识产权维护、合规认证等间接支出。

陷阱三:技术至上主义

深圳某无人机公司曾将80%研发资源投入飞控系统优化,却忽视市场端反馈显示用户更关注续航能力,后经调整,将部分预算转向电池技术攻关,产品退货率下降60%。

四、构建弹性投入机制

1、阶梯式预算分配法

头部云计算厂商采用“631”结构:60%预算用于维持现有技术优势,30%投入未来2-3年关键技术,10%用于探索性研究,这种结构既保证当下竞争力,又布局长期技术储备。

2、建立研发准备金制度

杭州某工业软件企业每年提取税后利润的15%作为研发风险基金,专门应对突发技术变革需求,该机制在2022年工业互联网标准升级时,帮助企业快速完成产品迭代。

3、研发外包策略

医疗器械CDMO模式正在改变行业生态,某初创企业通过将50%研发环节外包,使单位研发成本降低35%,产品上市周期缩短10个月。

站在技术变革加速的时代关口,研发投入决策本质上是对企业生存方式的定义,没有放之四海皆准的比例,唯有建立与业务脉搏同频的响应机制,才能在创新投入与商业回报间找到最佳平衡点,真正的研发管理高手,都懂得用动态视角审视每一分钱的科研价值。

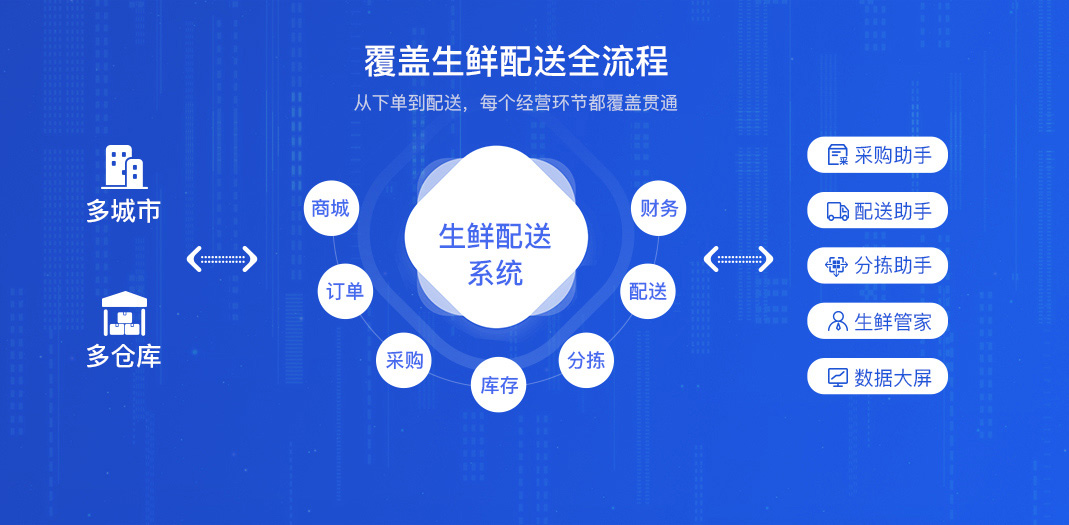

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。