破解黎曼猜想能获得多少奖金?

黎曼猜想自1859年由德国数学家伯恩哈德·黎曼提出以来,一直是数学领域的核心难题之一,作为复分析领域的重要猜想,它涉及素数分布的深层规律,与数论、密码学乃至现代计算机科学的发展密切相关,这样一个跨越世纪的未解之谜,自然吸引了无数数学家前赴后继地投入研究,而围绕其设立的奖金数额也时常成为公众关注的焦点。

悬赏金额的历史演变

黎曼猜想被列入多个国际数学奖项的挑战清单,最著名的当属克雷数学研究所(Clay Mathematics Institute)于2000年公布的“千禧年大奖难题”,该机构将黎曼猜想与庞加莱猜想、纳维-斯托克斯方程等七道数学难题并列,每道难题的解答者均可获得100万美元奖金,至今为止,庞加莱猜想是唯一被解决的难题,由俄罗斯数学家格里戈里·佩雷尔曼于2003年完成,但他拒绝领取奖金,理由是“对荣誉不感兴趣”。

除了克雷研究所的官方悬赏,历史上还有多个组织或个人为黎曼猜想的证明提供过额外奖励,20世纪初,德国哥廷根科学院曾设立专项基金奖励重大数学突破;近年也有私人科技公司公开表示,愿为攻克该猜想的学者提供额外资助,不过,这些非官方奖金通常不设具体数额,更多以合作研究经费或学术资源支持的形式存在。

百万美元背后的象征意义

对于数学界而言,100万美元奖金的实际价值可能远不及黎曼猜想本身的理论意义,素数分布规律的破解将直接影响现代密码学体系,RSA加密算法等核心技术都需要依赖素数难以分解的特性,一旦猜想被证实,不仅会推动数论研究的飞跃,还可能引发信息技术领域的革新,正如剑桥大学教授蒂莫西·高尔斯所言:“黎曼猜想就像一把钥匙,它能打开数论中无数紧锁的大门。”

奖金的设立更多是向公众传递科学探索的价值,克雷研究所的声明中明确提到,设立千禧年难题的目标是“激发全球对基础数学的关注”,这种经济激励与学术荣誉的结合,成功将深奥的数学问题推向大众视野,甚至吸引跨界人才的参与,2018年,89岁高龄的数学家迈克尔·阿蒂亚爵士宣布证明黎曼猜想时引发的轰动,正是这种公众影响力的体现。

学术共同体对奖金的争议

尽管高额奖金吸引了关注,但数学界内部对此存在不同看法,部分学者认为,将学术成就与金钱直接挂钩可能扭曲研究动机,普林斯顿高等研究院的教授彼得·萨纳克曾指出:“真正的数学突破往往诞生于纯粹的好奇心,而非对奖金的追逐。”支持者则强调奖金能帮助数学家获得更多研究资源,尤其是年轻学者常面临经费不足的问题。

争议的焦点还在于证明有效性的认定,黎曼猜想的验证需要经过全球顶尖数学家长达数年的审查,而克雷研究所规定,获奖成果必须在权威期刊发表并经受两年以上的同行评议,这一严苛标准导致即便有人宣称完成证明,奖金发放仍需漫长等待,2015年尼日利亚教授奥派米·伊诺克宣布证明黎曼猜想,但最终因论证存在漏洞未被学界认可。

未解之谜的科学魅力

160多年来,黎曼猜想始终屹立在数学巅峰,其魅力恰恰在于难以征服的特性,数学家们在此过程中创造的工具本身已构成重要遗产:复变函数、解析延拓、素数定理等理论的突破,许多都源于对黎曼猜想的研究尝试,挪威数学家阿特尔·塞尔伯格曾花费十年时间研究该猜想,虽未成功,却因此获得1950年的菲尔兹奖。

当前,人工智能开始介入数学证明领域,2021年,DeepMind团队开发的人工智能系统首次独立发现两个数学猜想,这为黎曼猜想的研究提供了新思路,但多数数学家仍坚持认为,解决此类根本性问题需要人类独有的直觉与创造力,牛津大学教授马库斯·杜·索托伊比喻说:“这就像攀登珠峰,直升机可以运送物资,但最后一步必须由登山者自己完成。”

站在今天的视角看,黎曼猜想的价值早已超越奖金本身,它代表着人类对真理的永恒追问——无论最终解答带来的是震撼性的颠覆,还是精巧的理论补完,这个过程本身就在不断拓展数学的疆界,或许正如黎曼在手稿中留下的那些未完成的公式,答案永远在激发下一个问题。

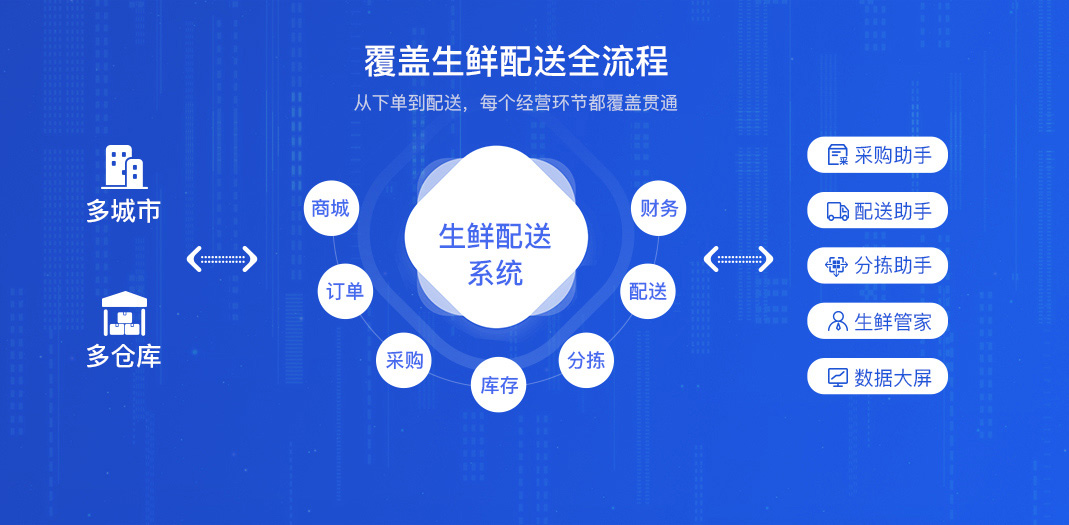

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。