CAP多少岁?

在分布式系统领域,有一个概念被反复提及,它既像一把标尺,又似一道难题,成为技术从业者绕不开的话题,这个被称为“CAP”的理论,诞生于21世纪初,却在短短二十余年间深刻改变了互联网世界的运行逻辑。

从理论雏形到行业基石

2000年,加州大学伯克利分校的计算机科学家Eric Brewer在一次学术会议上首次提出猜想:在分布式系统中,一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容忍性(Partition Tolerance)三者无法同时满足,两年后,麻省理工学院的研究团队通过数学证明将其转化为定理,由此奠定CAP理论的学术地位。

这个理论的“年龄”虽不到四分之一个世纪,却经历了从质疑到推崇的蜕变过程,早期的技术社区曾认为它过于理想化,但随着云计算与微服务架构的普及,人们逐渐发现,CAP理论精准预言了分布式系统设计中的核心矛盾——当网络必然存在延迟或中断时,系统设计者必须直面取舍的抉择。

现实世界的选择博弈

以全球电商平台的支付系统为例,假设某次交易过程中发生网络分区(如某地服务器断联),工程师需要立即决策:是保证所有节点数据完全一致(C),还是确保用户能继续完成支付操作(A)?选择前者可能导致服务中断,选择后者则可能产生临时数据差异。

实际应用中,不同场景催生出多样化的解决方案:

1、金融级系统 通常偏向CP(一致性与分区容忍性),宁可暂时拒绝服务也要确保账目绝对准确

2、社交平台 往往侧重AP(可用性与分区容忍性),允许用户在不同节点看到略有差异的内容更新

3、物联网设备 则需要动态调整策略,在离线时保持基础功能(A),联网后逐步实现数据同步(C)

这种动态平衡的艺术,正是CAP理论生命力的体现,它并非要求永久放弃某个特性,而是指导开发者根据业务需求灵活调整策略权重。

技术演进的破局尝试

近年来,BASE理论(Basically Available, Soft state, Eventually consistent)的提出,为CAP框架提供了新的解题思路,通过允许系统存在“软状态”和最终一致性,工程师在特定场景下实现了近似同时满足CA的特性,例如现代分布式数据库通过版本控制、冲突解决算法等技术,在保证高可用的同时,将数据不一致的时间窗口压缩到毫秒级。

更有趣的是,边缘计算的兴起正在重塑CAP的应用场景,当计算资源向数据源头靠近,网络分区的发生概率显著降低,这使得某些过去必须做出的妥协,现在有了重新谈判的空间,5G网络切片技术甚至允许为关键业务预留专属通道,这种架构创新本质上是在重构CAP理论的适用边界。

写在最后

每当审视技术发展史,总会发现某些基础理论的价值随时间推移愈发清晰,CAP定理的独特之处在于,它既揭示了分布式系统的本质局限,又为突破这些局限提供了思维框架,或许未来某天,量子通信或新型网络协议会改写当前的游戏规则,但在此之前,理解并善用这个诞生于世纪之交的理论,依然是每一位系统设计者的必修课。

站在工程实践的视角,与其纠结“CAP多少岁”,不如关注它如何持续启发技术创新,毕竟,真正重要的不是理论的年龄,而是它能否在数字世界的进化历程中,始终提供解决问题的智慧。

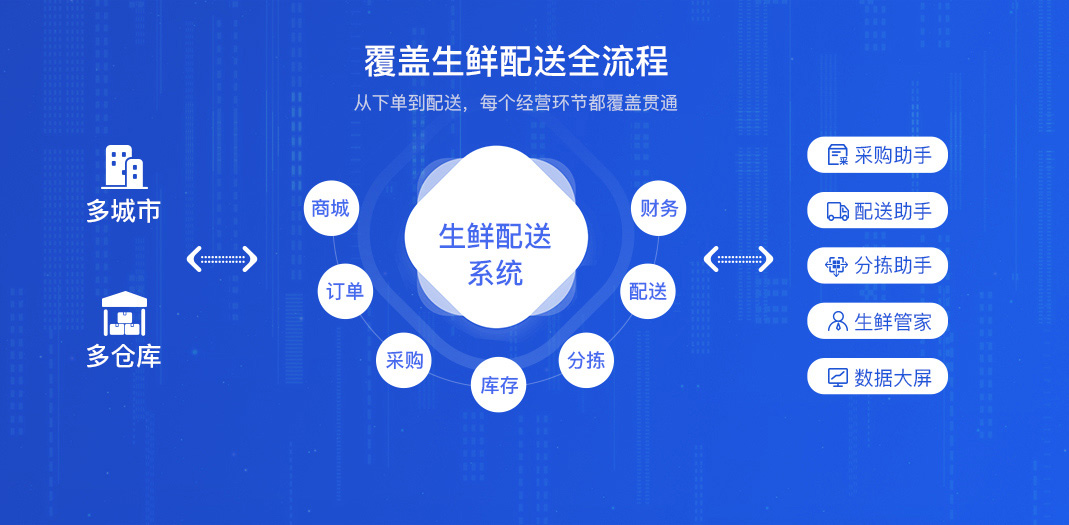

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。