四书五经有多少外文版本?翻译成哪些语言?

中华文明的核心典籍,“四书五经”,不仅塑造了东亚文化圈的精神内核,其蕴含的智慧也早已跨越语言与地域的藩篱,在全球范围内激荡回响,探寻这些经典的外文版本数量,如同梳理一条连接东西方的思想丝路,见证着中华文化走向世界的壮阔历程。

源远流长的译介之路

“四书五经”的外译史,几乎与西方世界认识中国的历史同步,最早的尝试可追溯至明末清初,以利玛窦(Matteo Ricci)、罗明坚(Michele Ruggieri)等耶稣会士为先驱,他们为了传教与理解中国,开始尝试将儒家经典片段译成拉丁文,利玛窦就将《四书》译为拉丁文,虽未完整出版,却为后世奠定了重要基础,清代康熙年间,比利时传教士卫方济(François Noël)完成了相对完整的《四书》拉丁文译本,并于1711年在布拉格出版,这是欧洲首次较为系统地接触儒家核心思想。

十九世纪:汉学勃兴与经典确立

真正将“四书五经”推向西方学术殿堂,并确立其经典地位的,是十九世纪一批杰出的专业汉学家,英国传教士汉学家理雅各(James Legge)的贡献堪称里程碑,在晚清学者王韬的协助下,理雅各耗费近三十年心血,完成了《中国经典》(The Chinese Classics)的翻译工程,这套巨著不仅包含完整的《四书》,还包括了《诗经》、《尚书》、《春秋》(附《左传》)、《易经》、《礼记》,几乎囊括了核心的“五经”,其译文严谨、考据详实、注释丰富,虽然带有一定的时代和宗教视角,但其学术价值至今仍被高度认可,是英语世界研究中国经典的奠基之作。

几乎同时期,法国汉学泰斗顾赛芬(Séraphin Couvreur)也独立完成了《四书》及《诗经》、《书经》、《礼记》、《春秋左传》的权威法文译本,他的翻译同样以准确性和古典风格著称,与理雅各的英译本并列为十九世纪西方汉学的双璧,德国汉学家卫礼贤(Richard Wilhelm)则以富有哲学深意的德文翻译《易经》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《礼记》等著称,尤其《易经》译本影响深远,被转译为多种语言。

二十世纪至今:多元发展与深度耕耘

进入二十世纪,随着汉学研究在全球的深入和普及,“四书五经”的翻译呈现出更加多元化的局面:

- 新译本涌现: 后世学者不断推出新的译本,以更现代的语言、不同的学术视角(如哲学、历史学、文学)重新诠释经典,英语世界有阿瑟·韦利(Arthur Waley)流畅优美的《论语》、《诗经》译本,刘殿爵(D.C. Lau)清晰平实的《论语》、《孟子》译本,安乐哲(Roger T. Ames)与郝大维(David L. Hall)注重哲学概念重构的合作译本等,法语、德语、俄语、西班牙语等主要语种也均有多个重要译本问世。

- 覆盖更广的语种: 除了欧美主要语言,随着全球文化交流的深入,“四书五经”也被翻译成日语、韩语(本身受汉文化影响极深,有大量本土注释和转译)、越南语、阿拉伯语、希伯来语、北欧诸语、东欧语言乃至许多亚非拉国家的语言,日本江户时代以来就有大量训读、注释和翻译工作,现代日语译本更是层出不穷。

- 专门研究与丛书集成: 大型学术翻译项目不断推进,如联合国教科文组织的代表性著作选集翻译项目曾包含部分中国经典,中国官方也大力推动文化“走出去”,如“大中华文库”工程,系统地将包括“四书五经”在内的典籍译成多种外文出版。

- 单经与选译普及: 除了全译本,各种精选本、普及本、儿童读本、插图本等形式的译本数量更为庞大,极大地促进了经典思想在普通民众中的传播。《论语》因其言简意赅、智慧隽永,无疑是所有经典中被翻译次数最多、版本最丰富的一部。

数量几何?一个动态的庞大体系

具体有多少外文版本?这确实是一个难以精确统计的数字,原因在于:

- 时间跨度长: 从十六七世纪至今,翻译活动持续不断。

- 语种繁多: 覆盖全球几乎所有主要语言和许多小语种。

- 版本类型复杂: 包括全译本、节译本、选译本、注释本、编译本、双语对照本、学术研究型译本、大众普及型译本等。

- 统计范围难界定: 正式出版的书籍、学术论文中的翻译、未出版的译稿、网络资源等如何计入?

据国内外学者和出版机构的不完全统计与估算:

- 仅《论语》一种,其外文译本(包括全译、选译)就超过500种,涉及数十种语言,英语版本至少有一百多种,法语、德语、俄语等主要语种也都有数十种重要译本。

- 《道德经》(虽不属严格意义的“五经”,但常与儒家经典并提)的译本数量可能更多,有说法甚至超过千种。

- 对于“四书”整体以及“五经”中的其他典籍(如《诗经》、《易经》),其译本数量虽然不及《论语》和《道德经》,但在各自领域内同样积累了相当可观的数目。《易经》因其独特性和哲学深度,在西方有大量研究译本。

- 若将“四书五经”视为一个整体,并计入所有语种、所有类型的译本(包括重印、修订版),其外文版本总量保守估计也远超数千种,并且每年仍有新的译本或修订版问世。

文化摆渡的永恒价值

“四书五经”浩如烟海的外文译本,是数百年间无数传教士、汉学家、翻译家、学者乃至热心文化传播人士心血的结晶,他们如同文化的摆渡者,克服巨大的语言和文化差异,致力于将古老东方的智慧传递给世界,每一个译本都承载着特定时代、特定文化视角的理解与诠释,共同构成了中华经典在全球文化图景中的多维镜像。

这些翻译不仅满足了西方世界了解中国思想的需求,也深刻影响了西方的哲学、文学、艺术乃至政治思想,它们也成为海外华人社群维系文化根脉的重要载体,更是全球读者寻求人生智慧、理解不同文明的宝贵资源,翻译的过程本身,就是一场持续的文化对话与思想碰撞,其意义远超过单纯的语言转换。

个人观点: 关注“四书五经”外译版本的数量固然重要,但更应珍视其背后所体现的文化交流深度与人类对普遍智慧的共同追求,每一次翻译都是经典的“再生”,它们共同证明,真正伟大的思想,其生命力必然超越单一文明的边界,在不断的解读与传播中,焕发出永恒的光彩,这些跨越时空的文字,将继续作为连接不同心灵的桥梁,滋养着全人类的精神世界。

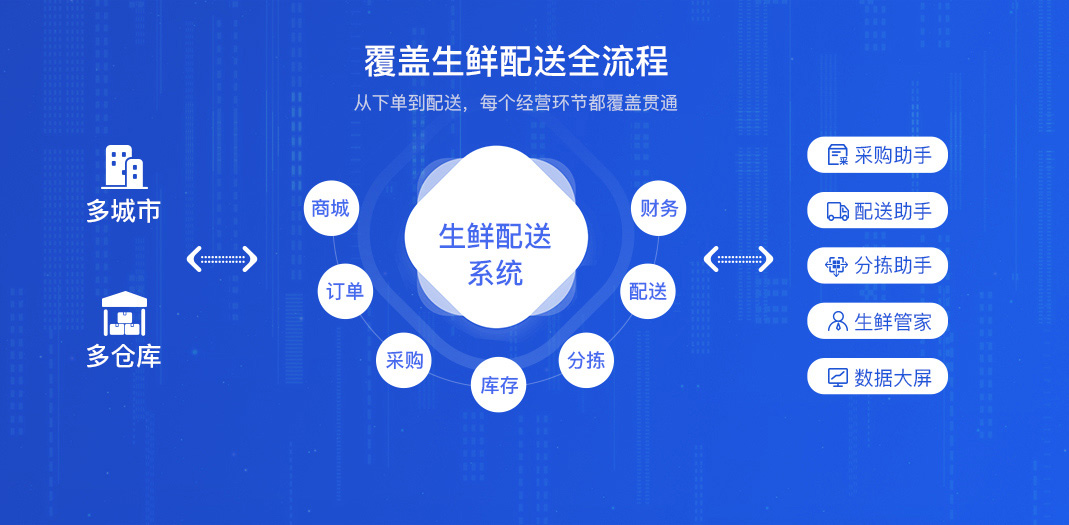

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。