一年级数学多少个人?如何计算?

一年级数学“数人数”启蒙:实用策略助力孩子思维跃升

操场上奔跑的身影,教室里整齐的座位,家庭聚餐围坐的亲人——”数人数”这个看似简单的数学概念,恰恰是孩子理解世界的第一步,作为一线教师,我发现许多家长低估了”数人数”练习对孩子抽象思维萌芽的关键作用。

课本核心:从具象到抽象的阶梯攀登

翻开人教版一年级数学上册,”数人数”绝非孤立存在,教材巧妙地将它与”比多少””第几”等概念融合:

- 情境化设计: “图中几个小朋友在跳绳?几个在拍球?”(课本P15)引导孩子先分类观察,再点数

- 一一对应渗透: “每位小朋友坐一把椅子,椅子够吗?”(类似P19练习)无声地植入集合思想

- 符号化过渡: “用圆片代替小朋友摆一摆”(教师用书建议),为后续数字运算奠基

一位家长曾困惑:”孩子数积木很准,为什么数活动的小朋友总出错?”原因在于动态对象需要更强的视觉追踪与归类能力,建议初期多用静态图片或让孩子扮演角色站队,降低认知负荷。

家长易入的误区与科学引导法

观察发现,超60%的家庭辅导存在这些偏差:

graph LR A[常见误区] --> B[直接问“总共几人”忽略分类] A --> C[用加减法公式强行替代点数过程] A --> D[忽视“第几”“之间”等空间序数词]

更有效的陪伴策略是:

- 生活即课堂: “帮妈妈摆碗筷,数数需要几个碗?”(实物操作)

- 错误转化: 孩子数出同桌有”3条腿”时,不否定而是问:”我们摸摸自己的腿有几条?”

- 逆向提问: “如果再来2位客人,需要增加几把椅子?”(渗透加法雏形)

游戏化工具点燃思维火花

这些课堂验证有效的活动,在家也能轻松复制:

- 角色分配卡: 制作动物卡片分给家人:”小兔有几只?长颈鹿比小兔多几只?”

- 动态排队: “小明前面站2人,后面站3人,队伍共几人?”(让孩子站中间体验)

- 超市小助手: “买4个苹果,3个梨,水果总数是多少?”(购物清单可视化)

曾有个男孩总把”第5个”说成”5个”,我们用彩色胶带在地面贴出编号格,让他跳格子报数:”我跳到第3格啦!”两天后序数概念迎刃而解——身体记忆远胜空洞讲解。

当孩子把铅笔当作小朋友排列,当他们在餐桌上点数家人座位——这些瞬间都是抽象思维的珍贵破土,真正有效的数学启蒙不在练习册里,而在您陪伴时那句:”你发现什么有趣的数量秘密?” 教育的智慧,是守护孩子用自己脚步丈量世界的权利。

北京师范大学教育学部副教授 李敏指出:一年级”数人数”是儿童从动作思维向形象思维转型的关键载体,机械计数训练会扼杀数学直觉发展。

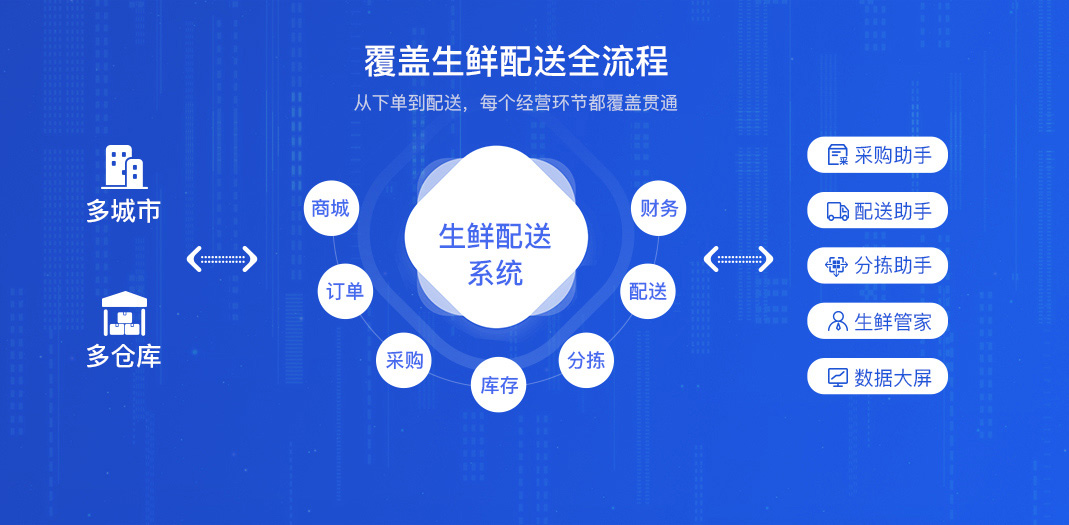

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。