A是多少?o是多少?

在探讨“一个A上一个o”这一符号时,我们实际上触及了一个在科学史上极为重要却又常被忽视的单位——埃(Ångström),这个符号“Å”代表的不仅是一个长度单位,更是人类探索微观世界的桥梁。

埃单位的定义十分精确:1埃等于10的负10次方米,即0.1纳米,这个尺度恰好处于原子和分子的大小范围内——氢原子的直径约为1.2埃,DNA双螺旋的螺距约为34埃,而可见光的波长则在4000-7000埃之间,正是这种与微观世界的天然契合,使埃成为结构生物学、固体物理、化学等领域的核心计量工具。

这个单位的诞生与瑞典光谱学家安德斯·埃斯特朗(Anders Ångström)密不可分,19世纪中叶,这位乌普萨拉大学的教授在研究太阳光谱时,首次提出了以10的负10次方米为基础单位来测量光波长度,他不仅精确测绘了太阳光谱中的数千条暗线,更意识到需要一种能够准确表达原子级尺度的计量系统,1868年,埃斯特朗发表的《太阳光谱研究》中正式使用了这一单位,随后被国际科学界采纳为标准单位之一。

在现代科技领域,埃单位发挥着不可替代的作用,半导体行业中,芯片制程工艺从28纳米发展到如今的3纳米节点,实际上都需要埃级精度的测量与控制,原子力显微镜(AFM)和扫描隧道显微镜(STM)的测量结果常以埃为单位,帮助科学家直接观察和操纵单个原子,在蛋白质结构解析中,X射线晶体学要达到1埃以下的分辨率才能准确确定原子位置,这对药物设计具有决定性意义。

有趣的是,虽然国际单位制中纳米(10的负9次方米)更为常见,但在许多专业领域,埃仍然被优先使用,这是因为化学键长、原子间距等关键参数通常处在1-3埃的范围内,使用埃单位能避免小数点后的多位数字,使数据更直观易读,碳-碳单键长度为1.54埃,金刚石中碳原子间距为1.55埃,这些数值显然比0.154纳米更加简洁明了。

从科学哲学的角度看,埃单位的持久生命力揭示了计量学的一个重要真理:最有效的测量单位往往源于对自然本质的深刻理解,埃斯特朗之所以选择10的负10次方米,不是出于数学便利,而是因为这个尺度恰好捕捉到了物质结构的基本层级,这种将自然规律转化为人类认知工具的能力,正是科学进步的核心动力。

随着测量技术的不断进步,现代科学已经能够达到皮米(0.01埃)的精度,但埃单位依然保持着其独特价值,它提醒我们,在追逐更小尺度的过程中,不应忘记那些建立科学基石的先驱者,每一个写在论文中的“Å”,都是对埃斯特朗科学精神的延续,也是人类探索微观世界的不懈追求的见证。

真正理解“A上一个o”的含义,意味着认识到科学计量不仅是数字的游戏,更是人类理解自然、与宇宙对话的语言,每一个单位背后都承载着一段发现的历史、一种思维的突破,以及无数科学家前赴后继的求索精神,这种跨越时空的科学传承,或许比任何具体数字都更值得被铭记。

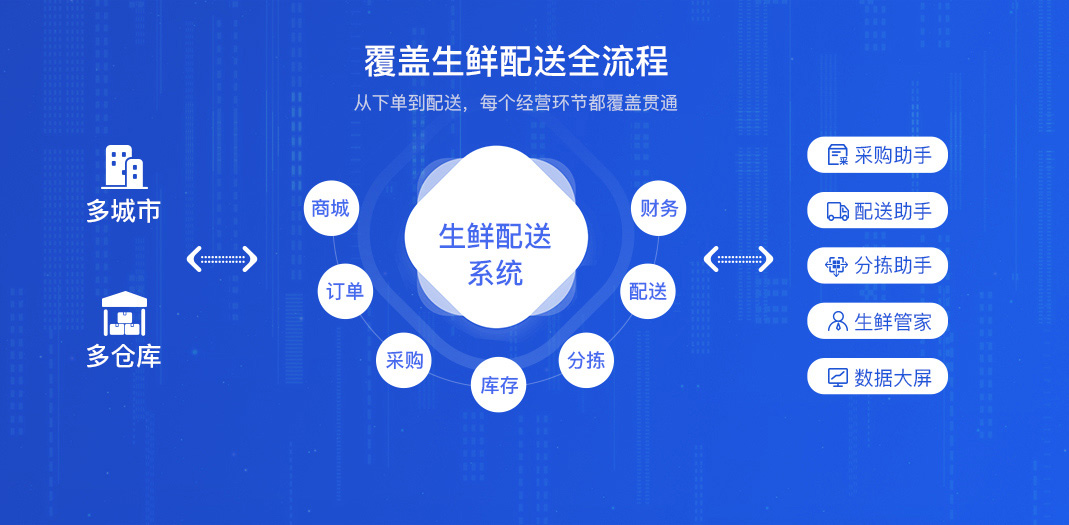

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人科技不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系kadyovnilasaf@hotmail.com进行反馈,e路人科技收到您的反馈后将及时答复和处理。